Exploration of the microscopic morphology and occurrence state of the Guizhou carlin-type gold ore

-

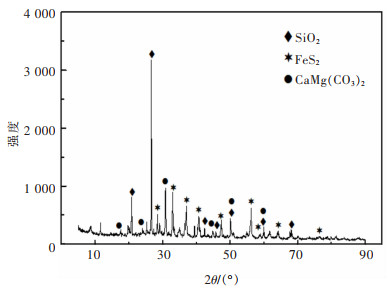

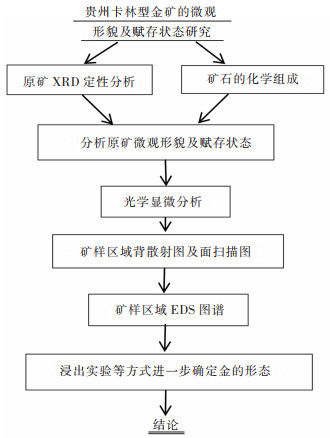

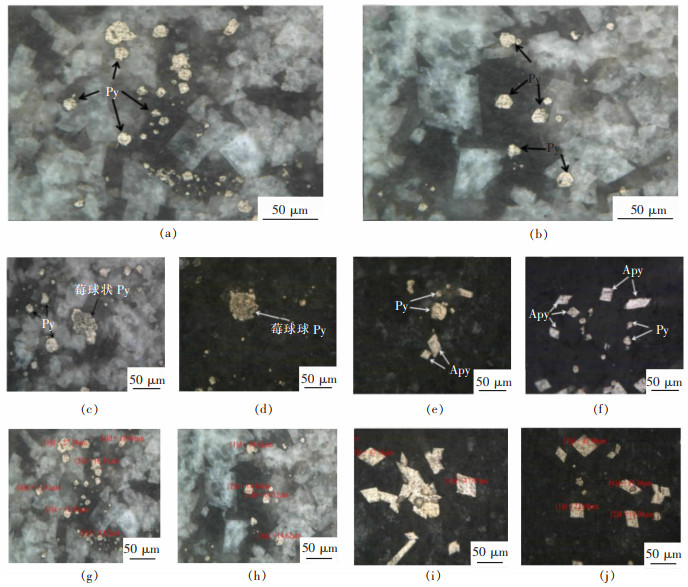

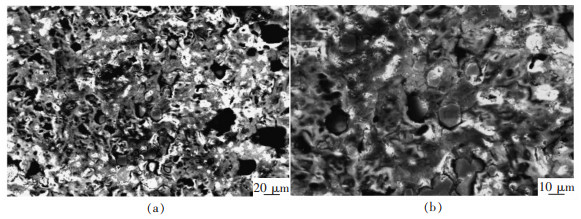

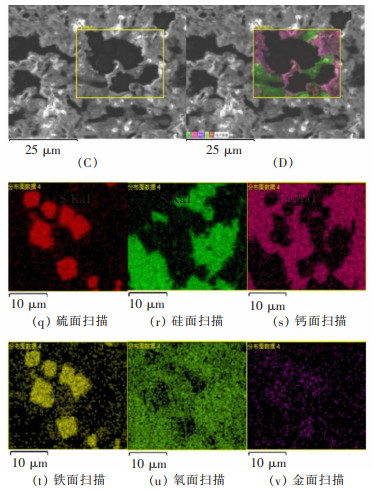

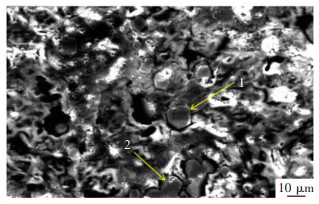

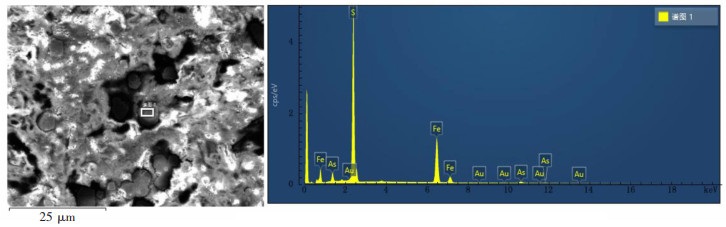

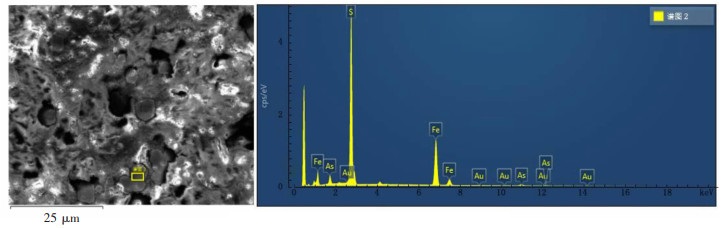

摘要: 金的赋存状态、载金矿物共生关系等是决定金矿石可选性的关键因素,文中以贵州卡林型金矿为研究对象,通过XRF光谱仪、XRD衍射仪、扫描电镜、EDS能谱仪、光学显微镜和实际浸金实验对该矿进行分析。结果表明,该金矿中金绝大部分粒度小于1 μm且成团簇聚集,其主要的载金矿物为黄铁矿、砷黄铁矿且有一定共生关系,黄铁矿粒径多小于20 μm,而毒砂粒径多大于40 μm。研究结果可为该类金矿的选冶优化、机理研究以及提高矿物中金的提取率等方面提供指导。Abstract: The occurrence state of gold and the symbiotic relationship of gold-bearing minerals are the key factors in determining the selectivity of gold ore. In this paper, we analyzed gold ore by XRF, XRD, SEM, EDS spectroscopy, optical microscopy, and actual gold leaching experiments by taking Guizhou carlin-type gold ore as the research object. The results showed that most of the gold in this gold ore was less than 1 μm in size and aggregated in clusters. Its main gold-bearing minerals were pyrite and arsenopyrite which were involved in a symbiotic relationship. The grain size of pyrite was mostly less than 20 μm, while that of poisonous sand was mostly more than 40 μm. The results could guide the optimization of this type of gold ore, mechanism research, and improve the extraction rate of gold in minerals.

-

随着“一带一路”倡议的深入推进,国内外大量公路、桥梁、隧道以及矿产等资源的开采迎来了新的机遇与挑战。在大型项目建设过程中矿山岩体工程的规模与开采深度的增长,加之极端天气的频发,使得边坡的安全维护管理技术难度加大,特别是垂深超过400 m、坡面角大于40°的大型高陡岩质边坡[1-5]。因此,复杂地质与外部扰动环境条件下高陡岩质边坡的长期稳定性与安全问题已经成为大型露天矿山深凹露天与露天转地下开采面临的重大难题[6-9]。

高陡边坡的形成多是在矿山进入深凹露天开采阶段或者露天转地下开采阶段,这些边坡往往含有裂隙、节理、结构面等软弱带,同时受爆破、开挖、风化等循环荷载损伤作用,在岩体内部产生了大量深部裂隙与局部破裂,累积到一定程度后,当再次遇到露天开挖卸荷或者地下开采扰动时,极易发生边坡大规模失稳破坏灾害。大量研究表明[10-14],高陡岩质边坡失稳破坏原因在于其软弱的结构面,降雨的作用是其失稳破坏的诱因。蒋佩伶等[15]运用MatDEM软件研究了高陡、含裂隙尾矿边坡在暴雨和持续强降雨时的失稳演化机制,结果表明:受降雨影响,边坡变形模式呈现出“雨水入渗边坡和裂隙-边坡底部破坏-裂隙单元断开连接-边坡完全破坏”的特点。丁鑫品等[16]采用相似模型与数值分析方法,对采动影响下边坡的应力分布和破坏失稳特征进行了分析,研究了“关键软弱层”与“关键硬岩层”耦合条件下边坡的破坏模式和失稳机理。郭孔灵等[17]进行水力耦合实验,对比分析了不同倾角试样的破坏模式,认为随着裂隙倾角的增大,破坏模式由张拉裂隙为主转为拉剪复合裂隙,最终转为剪切裂隙为主。随着水压增大,剪切破裂减弱,张拉破裂加强。胡斌等[18]利用极限平衡法分析了降雨入渗引起的边坡内部稳定性,结果表明:孔隙水压的改变对边坡稳定性有直接影响。刘新喜等[19]发现边坡的稳定性和抗剪强度随着软弱夹层的含水率增大而降低;刘礼领等[20]认为暴雨能诱发滑坡的发生,评价降雨入渗对斜坡的稳定性影响时需充分考虑裂隙的存在;李地元等[21]在研究加卸载试验中揭示了岩石在不同应力路径下所受的主控因素不同;GONG等[22]在进行加卸载试验中发现岩体的围压卸荷并不影响其裂隙破坏模式,但会使岩石强度产生较弱效应。邓华锋等[23-24]以三峡库区水库蓄水为工程背景,研究低孔隙水压对砂岩的卸荷力学特性的影响,结果表明孔隙水压力的增大会加速岩石破坏进程,在涉水工程岩体卸荷稳定性分析中要重视孔隙水压力的作用。朱波[25]对交叉的节理砂岩开展循环孔隙水压作用下三轴卸荷试验,揭示了随着水压循环次数的不断增加,交叉节理砂岩的轴向应变和环向应变不断增大,增加的速度呈现出先增大后减小的趋势。刘鑫宇[26]针对高应力高孔隙水压下的深部岩体砂岩进行卸荷蠕变力学特性研究。以上研究多集中在降雨入渗、加卸载或开挖扰动单一因素对裂隙岩体的影响,而考虑降雨入渗与采动卸荷耦合下裂隙岩体变形破裂机制偏少。

江西省素有“南方有色金属王国”之称,矿产资源十分丰富,特别是铜、钨等矿产资源聚集地,山地面积约占本省的70%,使得岩体赋存条件复杂多变,主要表现为:多变的矿岩性质、复杂的岩体结构及赋存条件,同时受到南方“梅雨季节”的影响,使得原本复杂的岩体赋存环境处于强降雨入渗与露天或地下采动卸荷相互耦合的作用环境,直接导致江西省的有色金属矿山在开采过程中普遍存在以下几个现象[27-32]:①裂隙岩体相当普遍;②强降雨诱发地质灾害情况日趋严重;③岩体复合采动卸荷状况日益增多。基于采动卸荷赋存环境下裂隙岩体受降雨入渗影响,岩体结构内部含水率、孔隙水压力会发生耦合作用。在降雨入渗作用下,矿体开挖受影响区域主要是边坡浅表层岩体,该区域内的孔隙水压力相对较小,主要表现为低孔隙水压力(0~5 MPa)[33],因此,结合德兴铜矿工程地质条件,在试验方案设计上主要考虑低孔隙水压(0.5~2 MPa)的影响,采用PFC模拟软件对不同含水状态(干燥、天然、饱和)和不同孔隙水压力(0.5、1.0、1.5、2.0 MPa)试样进行加卸载数值模拟试验,以模拟降雨入渗与采动卸荷相互耦合下裂隙岩体力学特性及裂隙破坏规律,为露天边坡开采和地下围岩支护提供必要的理论支撑。

1 工程概况

1.1 工程地质条件

德兴铜矿隶属江西省德兴市,于1971年投入正式开采,地势起伏较大,东高西低,属于低山丘陵地貌。铜厂采区东部为黄牛前边坡岩体,如图1(a)所示,边坡主要岩性为泥砂质千枚岩、凝灰质千枚岩、变质沉凝灰岩,其坡角设计为 46°,最终设计标高达 570 m。根据规范《非煤露天矿边坡工程技术规范》(GB 51016—2014)第 3.0.2-3.0.6 条有关规定,黄牛前边坡属超高边坡,边坡危害等级为I级,边坡工程安全等级为I级,且矿区东南部存在两岩层断裂破碎带,产状为倾向325°,倾角50°~70°,平均厚度约7 m。据统计,江西德兴铜矿最大年降水量为2 803.6 mm,最小年降雨量为1 312.8 mm,降雨量丰富,在该自然条件下,黄牛前边坡还受到采区爆破震动和开挖卸荷的影响,因此开展黄牛前边坡降雨入渗与采动耦合作用下的岩石破坏机理以及裂隙扩展特征研究具有重要意义。

1.2 岩样制作及PFC细观参数标定

为真实反映强降雨入渗与采动卸荷耦合作用对高陡岩质边坡裂隙岩体的影响,岩样取自德兴铜矿黄牛前边坡原状试样,边坡取样位置如图1(b)—图1(d)所示。根据德兴铜矿高陡岩质边坡和地下开采裂隙岩体所在深度选取3个钻孔(ZK11、ZK12、ZK13)位置取样进行试验,现场取样结束将其运回实验室打磨加工成50 mm×100 mm的标准圆柱形,制作干燥、天然与饱和含水状态试件。干燥试样制作:将试样放在105 ℃环境下烘干24 h,使其质量不发生变化后,取出冷却称重并干燥存放,测得含水率为0;天然试样制作:将现场取样的岩石,加工后直接密封保存,测得含水率为1.12%;饱和试样制作:将试样放入真空缸,加蒸馏水淹没试样,然后打开真空泵,使其缸内真空压力达到0.1 MPa,抽气4 h,直到无气泡并静置4 h,取出试样,擦去水分称重并保湿存放,测得含水率为4.85%。将以上3种含水状态岩样进行单轴压缩试验,获得其应力应变曲线。岩体中水分子的渗入使得水与岩体间产生复杂的物理、化学作用,导致岩石强度降低,在数值模型中,该过程可根据实际试样的应力应变曲线对PFC宏细观参数进行标定试验,通过反复调整PFC细观参数,使其宏观上应力与应变表现与实际岩样相符,达到模拟的要求。干燥、天然和饱水状态下试样标定曲线如图2所示,最终试样PFC细观参数见表1。

表 1 干燥、天然和饱和状态下试样PFC细观参数Table 1. Microscopic parameters of PFC specimens in dry, natural and saturated states含水状态 平行黏结模量/GPa 切向黏结强度/MPa 法向黏结强度/MPa 内摩擦角/(°) 接触刚度比 颗粒密度/(kg/m3) 干燥状态 7.60 19.34 14.97 28.32 2.1 2.750 天然状态 3.95 10.67 9.09 28.32 2.1 2.750 饱和状态 3.04 9.09 9.05 28.32 2.1 2.750 2 试验方案

地下岩体开采卸荷可简化为平面应变问题[34-36]。竖直方向上应力重分布导致应力积聚,开挖方向上会产生卸荷,因此可将开挖卸荷问题转化为竖向施加在顶面的应力(σ1)和开挖方向施加在侧向应力(σ3),通过改变σ1、σ3的值来模拟开挖卸荷过程中的应力变化[37]。受降雨影响与采动卸荷双重作用,裂隙岩质边坡在开挖卸荷中会发育众多细微观裂隙,加上雨水的渗入使其强度降低,并在岩体内部形成静水压力,使得坡体结构面黏聚力降低,进一步加剧坡体向下和向临空方向的变形破坏[38-40]。根据工程地质裂隙发育形态及《岩石力学试验教程》[41],将真三轴试验试样尺寸设计为70 mm×70 mm × 70 mm的立方体,试样内部预制长度为20 mm、开度为1 mm的水平贯通裂隙。

为更好地阐明裂隙岩体在降雨入渗与开挖卸荷耦合条件下的变形特征和裂隙破坏规律,模拟降雨入渗条件及加卸载方案如下:

1)加卸载方案A(模拟开挖卸荷应力分布):加卸载同时进行。第1步,在轴向和水平方向上同时加压至σ3水平。第2步,在轴向上继续加压直至σ1水平,并达到稳定状态。前2步是模拟岩石在岩层中的应力水平状态。第3步,模拟开挖卸荷作用下岩体的应力变化过程,即σ1以每级0.5 MPa加载,同时σ3以每级0.3 MPa卸荷,每级加卸荷快速完成并达到平衡后,进行下一级加卸载。第4步,判定在开挖面卸荷完成前,试件是否有破坏,若破坏则立即释放侧向压力,将其卸荷至0,试验结束;否则将继续施加轴向应力,直至试件完全破坏。模型受力示意图如图3所示,其中初始轴向应力σ1=5 MPa,初始水平应力σ3=3 MPa。

2)模拟方案B(模拟降雨入渗):在加卸载方案A情况下:①选取干燥、天然、饱水状态岩样,研究降雨入渗下裂隙岩体不同含水状态与开挖卸荷耦合作用下裂隙岩体破裂失稳演化特征;②选取饱水岩样裂隙岩体,孔隙水压分别设0.50、1.00、1.50、2.00 MPa,研究降雨入渗下孔隙水压变化与开挖卸荷耦合作用下裂隙岩体的破裂(裂隙)演化特征,具体模拟试验方案见表2、表3。

表 2 干燥、天然状态下试验方案Table 2. Experimental scheme of dry and natural conditions组号 含水状态 孔隙水压/MPa 1 干燥状态 0 2 天然状态 0 表 3 饱和状态下试验方案Table 3. Experimental scheme of saturated conditions组号 含水状态 孔压/MPa 3 饱和状态 0 4 0.50 5 1.00 6 1.50 7 2.00 3 含水与采动耦合下岩体力学特性及裂隙演化特征

3.1 试样力学特性分析

如图4(a)所示,Ⅰ阶段为同时加卸荷阶段,Ⅱ阶段为水平开挖面卸荷完成,轴向继续加载阶段。

图4(b)所示为干燥状态、天然状态、饱和状态下单裂隙试样在加卸载方案A(σ1=5 MPa,σ3=3 MPa)条件下的应力-应变曲线图。在实际工程中,岩体开挖后的力学行为主要表现为卸荷,对于露天转地下或地下工程在岩体开挖后,应力进行二次重分布,轴向表现为加荷载,侧向为卸荷载。图4(b)为3组试样应力-应变对比曲线图。

分析图4(b)中所示3种含水状态下试样的应力-应变曲线可知:在方案A条件下,试样含水率由0增长为1.12%,抗压强度由26.54 MPa降至17.65 MPa,弹性模量由6.73 GPa降至3.39 GPa,峰值横向应变由0.001 39增长至0.001 88;当含水率由1.12%增长至4.85%时,抗压强度由17.65 MPa降至11.59 MPa,弹性模量由3.39 GPa降至2.46 GPa,横向峰值应变由0.001 88增长至0.002 35。抗压强度降幅约为56.33%,弹性模量降幅约为63.45%,横向峰值应变增幅约为69.06%。这说明不同含水率条件下试样应力-应变曲线具有较好的相似性,其力学特性及变形特征随含水率变化趋势大致相同,随着试样含水率的增加,试样抗压强度逐渐降低,弹性模量随之减小。岩石在加卸荷过程中,含水率越高,其轴向变形和横向变形扩容显著,张裂特性明显。分析原因是:一方面,受含水率的影响,水渗入裂隙后,降低了结构面黏聚力,加剧了岩体向下和临空面的变形;另一方面,根据断裂力学理论,岩石开挖时产生应力卸荷,其岩体内部出现张力,当裂隙尖端张力强度因子超过岩石抗拉强度时,裂隙岩体中的裂纹在卸荷作用下不断积累与发展,最终产生宏观断裂。

3.2 试样裂隙演化特征分析

如图5所示为干燥状态、天然状态和饱和状态下含裂隙试样在加卸载方案A(σ1=5 MPa,σ3=3 MPa)条件下的试样裂隙扩展模拟结果及素描图。从图5中可以看出,3种含水状态下试样的裂隙演化呈现出大致相同的规律,在试样加卸荷过程中,裂隙扩展方向沿着预制水平裂隙两端萌生翼裂纹或次生拉裂纹。整个裂隙扩展过程中均出现拉伸(模拟结果见图5中红色)和剪切破坏(模拟结果见图5中绿色),且拉伸破坏比剪切破坏产生更早,试样整体拉伸破坏大于剪切破坏,即岩石在整体表现为拉伸破坏为主,剪切破坏为辅。最终试件整体被预制的20 mm水平裂隙及两尖端产生翼型拉裂隙从试件中部贯通,试样强度达到应力峰值,试件完全破坏失去承载能力。

对比3种含水状态下试样破坏特征发现,干燥状态下试样脆性破坏特征更明显,此时试样破坏主要是拉伸破坏。天然状态下裂隙扩展方向从水平预制裂隙的右端上下分别衍生出剪切裂隙,此时试样整体仍是以拉伸破坏为主,但剪切破坏逐渐增多。饱和状态下试样在加卸荷状态下衍生出更多微裂隙,且在预制水平裂隙中部出现明显的次生裂隙。裂隙整体扩展方向往水平裂隙尖端左上区域与右下区域进行延伸,剪切破坏更加明显。因此,随着含水率的增大,裂隙数量及延伸方向随之更加复杂,且逐渐由拉伸破坏转为剪切破坏。

4 孔隙水压与采动耦合作用下岩体力学特性及裂隙演化特征

4.1 试样变形特征分析

降雨作用下会引起地下水位的升高,而地下水对岩石力学性质的影响主要表现在孔隙水压力的作用。图6所示为饱和状态下不同孔隙水压裂隙岩体应力-应变曲线,图6(a)所示为0.5 MPa孔隙水压条件下试样应力-应变曲线,图6(b)所示为0.5、1.0、1.5、2.0 MPa条件下预制裂隙试样在加卸载方案A(σ1=5 MPa,σ3=3 MPa)下的应力-应变曲线对比图。

由图6可知,试样孔隙水压力由0.5 MPa增长为1.0 MPa时,抗压强度由11.25 MPa降至10.75 MPa,峰值应变由0.001 99下降至0.001 78;孔隙水压力由1.0 MPa增长为1.5 MPa时,抗压强度由10.75 MPa降至10.04 MPa,峰值应变由0.001 78下降至0.001 39。当孔隙水压力由1.5 MPa增长为2.0 MPa时,抗压强度由10.04 MPa降至9.07 MPa,峰值应变由0.001 39下降至0.001 25。整体抗压强度降幅约为19.38%,峰值应变降幅约为37.19%。这表明孔隙水压越高,岩石的峰值强度越低,分析原因是孔隙水压的增加导致实际应用于岩石颗粒间有效应力减小。当孔隙水压力为0.5 MPa时,试样弹性模量为2.82 GPa,孔隙水压增加至2.0 MPa时,试样弹性模量减小为2.40 GPa,试样整体弹性模量降幅为14.89%。不同孔隙水压下应力-应变曲线的走向具有相似性,且岩样的弹性模量差异较小,这表明饱和状态下试样受孔隙水压影响较小。

4.2 试样裂隙演化特征分析

孔隙水压的变化会驱动岩体裂隙延伸,导致岩石中孔隙的压缩或膨胀,进而影响其力学变形特征。如图7所示为饱和状态下试样在不同孔隙水压下的裂隙演化特征。4种孔隙水压下试样变形特征具有一定相似性,在预制裂隙两侧尖端均出现较为对称的次生翼型拉裂隙,且在预制平行裂隙中部衍生细小裂纹,往卸荷面延伸扩展,预制裂隙尖端出现的翼型裂纹分别向试样左上角和右下角扩展。在裂隙扩展过程中均出现拉伸(模拟结果见图7中红色)和剪切破坏(模拟结果见图7中绿色),而且黏结拉破坏比剪切破坏产生更早,拉伸破坏产生的总数量要大于剪切破坏数量,岩石整体表现为拉伸破坏为主,剪切破坏为辅。

随着试样孔隙水压力的增大,试样破坏更为剧烈。如预制裂隙中部的微裂纹随着孔隙水压的增大,裂隙延伸速度加快,且衍生出更多裂纹,最终多条裂纹在预制裂隙右端与主裂隙汇合、贯通。试样右半部分临近卸荷面的裂纹分布集中,走向复杂。分析原因是孔隙水压力的增大降低了岩体的抗剪强度,沿微裂隙或原有裂隙产生切向力,使得岩石颗粒间的距离增大,微裂隙呈现拉伸状态。因此,孔隙水压力的增大加速了岩石的破坏,主要表现为对岩石材料起到软化作用和产生应力集中现象。

降雨入渗造成地下水位和孔隙水压力的变化,进而引起岩体结构含水率与孔隙水压力的变化,主要表现在两方面:一是水与岩体之间的物理、化学相互作用,使得岩石微观颗粒间的连接减弱,使其强度降低;二是水与岩体之间的力学响应特征,主要是岩体空隙中的静水压力和动水压力相互耦合,引起岩体劈裂扩展、剪切变形,在微观裂纹和颗粒之间容易形成应力集中现象,并可能会产生水力压裂现象,引起岩体内裂隙发生与扩展的。此外,孔隙水压的变化还可能引起孔隙水压耦合效应,这意味着孔隙水压的变化可能导致岩石内部的一些应力和变形的非线性响应。由于孔隙水压力对岩石这两方面的影响,使得孔隙水压与采动卸荷耦合状态下岩石的宏观力学性质明显减弱。

5 讨 论

综合分析含水率和孔隙水压力对岩体抗压强度和形变的影响,如图8(a)所示,含水率和孔隙水压力的增加都会导致岩体抗压强度的降低,但两者降低程度差异较大,岩体含水状态的变化对抗压强度影响始终高于孔隙水压力;岩体变形方面,在低孔隙水压力(0~2 MPa)条件下,孔隙水压力对岩体的形变影响程度高于含水率,如图8(b)所示,随着孔隙水压力的增高,岩体形变逐渐减小。分析原因是饱和状态下的岩体,其内部累聚了水分子,在施加孔隙水压力后,特别是随着孔隙水压力的增大,岩体内部受到挤压,水分子与孔隙压力的相互作用,进一步减缓了岩体变形程度。

通过对孔隙水压力和抗压强度与峰值应变的拟合,如图9所示,得出孔隙水压力和峰值应变、抗压强度间均存在负相关,根据抗压强度拟合的二次函数切线斜率变化可以看出,随着孔隙水压力的增大,岩石抗压强度减小速率更快,说明孔隙水压力对岩石的抗压强度损伤加剧,而对岩石应变的影响近似为负线性关系。

在含水率和孔隙水压力对岩石破坏和裂隙扩展演化方面:含水状态从干燥到饱和,主要表现为岩样破坏模式的变化,由拉伸破坏转化为剪切破坏,产生更多次生微裂隙;孔隙水压力的增大主要表现为现有裂隙的扩展和贯通,孔隙水压力增大使得岩石原有裂隙周围颗粒间的黏结力减弱,为其扩展和相互贯通提供了条件。露天开采与露天转地下开采进程中高陡裂隙岩体的破裂演化特征是工程中的突出问题,特别是对于受强降雨入渗与采动卸荷之间的耦合机理研究。文章针对降雨入渗与采动卸荷耦合下高陡岩质边坡裂隙岩体的力学特性和裂隙扩展特征进行了初步的探讨和研究,取得一定的预期成果。但含裂隙岩质边坡在降雨条件下与露天转地下开采过程中发生破坏和滑坡的影响因素众多,例如,在实际工程中,工程岩体往往存在尺寸效应以及相应的流变特性,加卸载条件下,由于渗流场对应力场的变化非常敏感,使得针对不同的节理岩体,应独立设计与施工。因此后期研究中可在本次研究的基础上,开展饱和含水状态下的裂隙岩体在强降雨入渗与采动卸荷耦合作用下的流变力学特性,进而阐明强降雨入渗场、岩体裂隙场及采动卸荷应力场三者之间的相互影响机理及时间效应。

6 结 论

1)随着含水率的增加,岩石抗压强度逐渐降低,轴向形变和横向扩容现象显著,从干燥到饱和状态,试样抗压强度降低56.33%,弹性模量降低63.45%,横向扩容69.06%,且主要破坏模式由拉伸破坏转为剪切破坏。

2)随着孔隙水压力的增大,岩石峰值强度降低,但形变趋势逐渐减小。孔隙水压力从0增加到2 MPa,岩石颗粒之间黏结力减弱,导致岩石整体破坏加剧,宏观上主要表现为原有裂隙的扩展和贯通;但岩石内部受到挤压,水分子与孔隙压力的相互作用,减缓了岩石变形程度,孔隙水压力对岩石的形变起阻碍作用。

3)降雨入渗引起裂隙岩体含水状态及孔隙水压的增加,在采动卸荷耦合作用下,岩体含水状态的变化对抗压强度影响始终高于孔隙水压力;而在岩体变形方面,孔隙水压力对岩体的形变影响程度高于含水率,随着孔隙水压力的增高,岩体变形量逐渐减小。

-

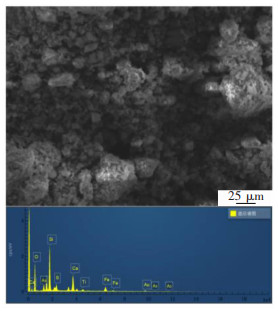

表 1 矿石的化学组成

Table 1 Chemical composition of the ore

表 2 矿物1元素含量

Table 2 Mineral 1 element content

表 3 矿物2元素含量

Table 3 Mineral 2 element content

表 4 原矿矿粉EDS能谱分析结果

Table 4 EDS energy spectrum analysis results of raw ore fines

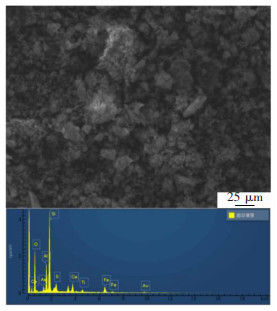

表 5 6%(v/v)HClO4浸出渣EDS能谱分析结果

Table 5 EDS energy spectrum analysis results of 6%(v/v) HClO4 leaching residue

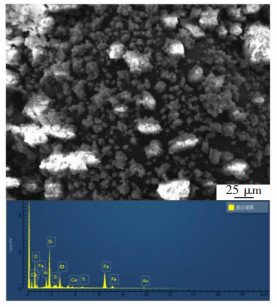

表 6 HClO4与FeCl3联合浸出渣EDS能谱分析结果

Table 6 EDS energy spectrum analysis results of the combined leaching residue of HClO4 and FeCl3

-

[1] 叶雪均, 刘军. 某金矿的综合回收试验研究[J]. 江西理工大学学报, 2006, 27(1): 19-22. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-NFYX200601005.htm [2] 夏青, 陈发上, 邱廷省. 微生物预处理金矿技术述评[J]. 江西理工大学学报, 2010, 31(1): 9-12. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-NFYX201001005.htm [3] 吴浩. 含砷卡林型金矿碱性加压自浸金机理及工艺研究[D]. 北京: 北京科技大学, 2021. [4] 陈先兵. 卡林型金矿地质地球化学特征及成因综述[J]. 黄金地质, 1996(2): 73-78. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HJDZ602.014.htm [5] 刘涛. 卡林型低品位难选金矿选矿工艺研究[D]. 赣州: 江西理工大学, 2018. [6] 姜美光, 章旭福, 胡龙臣. 贵州某卡林型金矿金赋存状态研究[J]. 云南冶金, 2020, 49(4): 17-20. doi: 10.3969/j.issn.1006-0308.2020.04.004 [7] 普传杰, 高振敏. 国内外卡林型金矿对比研究[J]. 云南地质, 2003, 22(1): 27-38. doi: 10.3969/j.issn.1004-1885.2003.01.003 [8] 苏大雄, 张秋利, 周军, 等. 难处理金矿的预处理[J]. 有色金属, 2002, 54(增刊1): 137-141. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HJZZ202106012.htm [9] 郑存江, 熊英, 胡建平. 微细粒包裹型金矿中金的赋存状态扫描电镜分析[J]. 理化检验(物理分册), 2006, 42(4): 184-186. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LHJW200604007.htm [10] 吴敏杰, 白春根. 碳质金矿中碳质物的物质组成及其与金的相互作用[J]. 黄金, 1994, 15(6): 29-35. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HJZZ406.007.htm [11] 马尚文, 马得民, 孟庆芳. 难浸金矿石提金研究的现状[J]. 河南大学学报(自然科学版), 1996, 26(2): 63-70. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HDZR602.014.htm [12] 冯其明, 陈云, 张国范, 等. 我国几种难处理矿石的加工利用现状[C]. 2006年全国金属矿节约资源及高效选矿加工利用学术研讨与技术成果交流会论文集, 2006: 25-33. [13] 王成辉. 贵州水银洞金矿地质特征及成矿规律研究[D]. 北京: 中国地质科学院, 2008. [14] 刘建中, 邓一明, 刘川勤, 等. 贵州省贞丰县水银洞层控特大型金矿成矿条件与成矿模式[J]. 中国地质, 2006, 33(1): 169-177. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2006.01.019 [15] 周有勤. 金的地质冶金学及其应用[J]. 黄金科学技术, 2013, 21(5): 76-80. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HJKJ201305023.htm [16] 杨波, 王晓, 解永刚, 等. 青海某难浸金矿的工艺矿物学研究[J]. 黄金科学技术, 2021, 29(3): 467-475. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HJKJ202103022.htm [17] 李俊海, 吴攀, 刘建中, 等. 贵州西南部峨眉山玄武岩分布区架底和大麦地金矿床金的赋存状态[J]. 矿物学报, 2021, 41(3): 234-244. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KWXB202103002.htm [18] 李小菲, 宁新霞, 李英, 等. 西藏山南某金矿床金的赋存状态研究[J]. 黄金, 2019, 40(11): 17-21. doi: 10.11792/hj20191104 [19] 姚继扬, 鲍姝玲. 试论金物相分析的特点及发展方向(续)[J]. 黄金, 1992, 13(2): 53-577. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HJZZ199202015.htm [20] ZHAO L C, WANG J G, LI X, et al. Application of inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry/mass spectrometry to phase analysis of gold in gold ores[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2018, 46(2): e1801-e1809. doi: 10.1016/S1872-2040(17)61070-3

[21] 黄成戈, 唐道文, 蔡鹏源, 等. 漂白粉浸出贵州难浸金矿的正交试验研究[J]. 有色金属科学与工程, 2020, 11(2): 97-103. doi: 10.13264/j.cnki.ysjskx.2020.02.014 [22] 高鹏, 唐道文, 陈亮, 等. 卡林型金矿石焙烧预处理过程中载金硫化物的物相变化[J]. 湿法冶金, 2016, 35(5): 374-376. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SFYJ201605002.htm [23] 邱洋, 黄成戈, 唐道文, 等. 硫代硫酸钠浸出贵州卡林型金矿[J]. 有色金属科学与工程, 2021, 12(1): 22-27. doi: 10.13264/j.cnki.ysjskx.2021.01.004 [24] ZHOU J, JAGO B, MARTIN C. Establishing the process mineralogy of gold ores[C]// Proceedings of the 36th Annual Canadian Mineral Processors Conference. Ottawa, CIM, 2004: 199-226.

[25] 潘谋成. 黔西南水银洞卡林型金矿床中金的赋存特征及成因研究[D]. 南京: 南京大学, 2012. [26] 刘兰海, 陈静, 周涛发, 等. 地质冶金学及其在金和关键金属赋存状态研究中的新应用[J]. 岩石学报, 2021, 37(9): 2691-2704. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB202109006.htm [27] 李国, 皮桥辉, 韦朝文, 等. 贵州水银洞金矿金的赋存状态[J]. 桂林理工大学学报, 2019, 39(4): 817-829. doi: 10.3969/j.issn.1674-9057.2019.04.004

下载:

下载: