Assessment of total amount control of rare earth mining in China

-

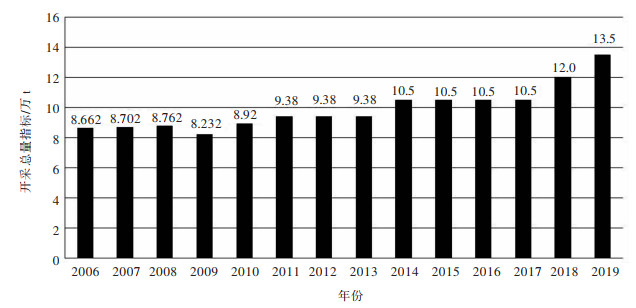

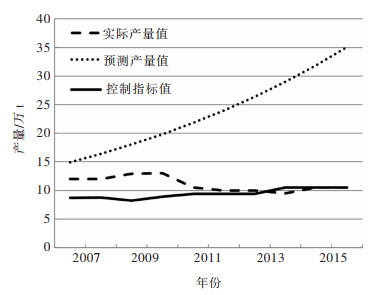

摘要: 稀土是我国重要的战略储备资源,实施有效的产业政策会对稀土产业结构升级和可持续发展产生重要影响。该文梳理了2006和2012年出台的2项稀土产业政策,建立了GM(1, 1)预测模型,分别对稀土矿产量、稀土矿产品产量进行预测并计算出政策效应值,用事件研究法定量评价稀土产业政策的实施效果。研究发现,自2006年实行开采总量控制政策以来,稀土矿产量得到了有效控制; 通过对离子型稀土、混合型稀土、氟碳铈3类不同精矿产品的政策效应值比较分析,表明2012年指令性生产计划政策对离子型稀土矿产品的产量控制效果更加显著,政策的实施对稀土资源有序开采和生产起到了积极作用。Abstract: Rare earth is an important strategic reserve resource in China. Effective industrial policies will have an important impact on the upgrading of rare earth industrial structure and sustainable development. In this paper, the two rare earth industrial policies issued in 2006 and 2012 were sorted out, and the GM(1, 1) forecasting model was established, which respectively predicted the rare earth mineral output and calculated the policy effect value. The effect of rare earth industrial policy was quantitatively evaluated by the event study method. The study found that the output of rare earth ore had been effectively controlled since the implementation of the total mining control policy in 2006, and the policy effect was obvious. Through the comparative analysis of the policy effect values of different types of ion-adsorption rare earth, mixed rare earths and fluorocarbon-cerium, it showed that the 2012 mandatory production planning policy had more significant effect on the output control of ion-adsorption rare earth mineral products. Therefore, policy implementation has played a positive role in the orderly exploitation and production of rare earth resources.

-

Keywords:

- rare earth /

- industrial policy /

- forecasting model /

- policy effect

-

微合金技术是20世纪钢铁工业领域最突出的成就之一[1], 将Ti、Nb、V等微合金元素加入普通碳素钢中, 可显著提升钢材的强度、韧性等性能, 并广泛应用于国民经济及国防工业的各个领域[2].近年来, 微合金钢性能的提升已逐步成为反映国家钢铁工业水平的重要标志.历经日本[3]、韩国[4]和中国[5]等钢铁大国数十年来的发展, 微合金钢强化机理研究已逐步由细晶强化转变为析出强化.

析出强化是通过钢中弥散分布的细小析出相(纳米碳化物), 与位错发生交互作用而提高钢强度的强化方式[6].根据位错与析出相交互作用的差异, 析出强化表现出2种不同的强化机制:一是析出相尺寸较小, 位错运动切割质点造成共格应变的切割机制[7-8]; 二是析出相尺寸较大, 位错运动绕过质点造成共格关系完全破坏的绕过机制[9].近年来, 日本JFE钢铁公司采用0.04 %C-1.5 %Mn-0.09 %Ti-0.2 %Mo的成分体系, 利用析出强化方式成功开发出780 MPa级汽车用板带钢[10], 目前已发展至1 180 MPa级[11].

尽管已针对微合金钢中纳米碳化物的析出规律和强化机理开展了大量研究工作[12-16], 但纳米碳化物的定量分析研究仍有待进一步发展.随着纳米表征技术的发展, 钢中纳米碳化物的分析手段也在不断进步, 分辨率达0.2 nm的透射电子显微镜可清晰观测钢中纳米碳化物.归纳而言, 目前, 透射电子显微镜的试样制备有以下3种方法:第1, 钢样直接减薄观测, 包括离子减薄和双喷减薄[12, 17], 论文采用双喷减薄; 第2, 萃取复型纳米碳化物观测[15, 18]; 第3, 无损电解提取纳米碳化物观测[2], 并结合化学相分析[19]及X射线小角散射[20]获得纳米碳化物的物相组成及粒度分布特征.尽管纳米碳化物分析方法已逐步明确, 但尚未对其进行深入对比.因此, 文中以Ti微合金钢为研究对象, 分别采用上述3种分析方法考察纳米碳化物并进行对比, 探讨不同分析方法的适用范围.

1 材料及方法

实验用Ti微合金钢的化学成分如表 1所列, 将其置于1 250 ℃电阻炉中保温3 h, 然后, 在Ф450 mm辊式热轧机组和超快速冷却装置上将钢坯厚度由100 mm轧制至12 mm, 轧制工艺参数如表 2所列.

表 1 Ti微合金钢的化学成分/(质量分数, %)Table 1. Chemical composition of Ti microalloyed steel /(mass fraction, %)元素名称 C Mn Si P S Nb Ti A1 N 0 成分 0.15 0.98 0.28 0.015 0.005 0 0.08 0.02 (4.0~5.0)×10-5 (4.0~5.0)×l0-5 表 2 轧制工艺参数Table 2. Rolling process parameters粗轧温度/℃ 精轧温度/℃ 水冷速度/(℃·s-1) 轧制规格/mm 1 050 860 40 12 Ti微合金钢轧制完成后, 采用以下3种方法处理.第1, 直接减薄, 在钢样中心处切取薄膜样品并机械减薄至50 μm, 然后采用双喷减薄仪进行减薄, 并使用透射电子显微镜对纳米碳化物进行观察.第2, 萃取复型, 钢样打磨抛光后在5 %硝酸酒精溶液中深腐蚀, 在腐蚀好的金相样上蒸发沉积一层较厚碳膜后, 将其再次放入硝酸酒精溶液中进行二次侵蚀以分离复型样品, 将复型样品置于铜网上后使用透射电子显微镜对纳米碳化物进行观察.第3, 无损电解, 采用无损电解提取技术将纳米碳化物从组织中电解出来, 经选择性分离可得到MC和M3C型纳米碳化物, 进一步使用化学相分析(包括XRD, 相类型鉴定及结构分析)、X射线小角散射及透射电子显微镜等检测方法, 获得纳米碳化物的物相组成、粒度分布及形貌特征.

2 结果及讨论

2.1 直接减薄

直接减薄样品中纳米碳化物的分布情况如图 1所示.该实验条件下, Ti微合金钢存在板条状组织, 且大量纳米碳化物钉扎于高密度的位错线和位错胞附近, 强化钢铁韧性.此外, 纳米碳化物亦可在晶界附近聚集(如图 1(c)), 通过明、暗场像对比可知, 该视场下主要为60~100 nm纳米碳化物.晶界附近聚集形成纳米碳化物的主要原因有以下两方面:其一, 晶体形成中, 晶体在结晶凝固的过程中不断将高熔点的碳化物推向晶界, 并最终聚集于最后结晶的晶界附近; 其二, 晶体形成后, 能量较高的晶界区域容易形核, 从而促进碳化物析出.

为明确Ti微合金钢中纳米碳化物的化学成分, 进一步对图 1中纳米碳化物进行EDS能谱分析, 典型EDS能谱结果如图 2所示.能谱结果表明:直接减薄样品中所观察到的纳米碳化物主要为M3C型纳米碳化物, 且在该视场下并未发现MC型纳米碳化物.

2.2 萃取复型

由于微合金钢基体的干扰, 使得采用上述直接减薄样品时, 难以观测MC型纳米析出物.因此, 将纳米碳化物与微合金钢基体分离, 可有效解决上述问题.

MC型纳米碳化物的透射电镜明场像、电子衍射谱及EDS能谱如图 3所示. 图 3中MC型纳米碳化物尺寸约为100 nm, 且呈现四边形结构.钢中MC型纳米碳化物形貌大体呈现四边形的原因为:当奥氏体开始析出MC时, 在界面能的作用下, 析出物基本保持球形, 但随着析出物不断长大, 界面能逐渐失去主导地位, 而界面台阶处则成为新扩散来的原子最佳附着反应位置, 进而使得析出物逐步转变为四边形.

此外, 萃取复型样品观察到了针状M3C型纳米碳化物, 其透射电镜明场像、电子衍射谱及EDS能谱如图 4所示.但是, 由于碳膜强度及M3C型纳米碳化物与微合金钢基体的结合强度等问题, 萃取复型样品并未体现出类似于直接减薄样品中M3C型纳米碳化物的数量优势.同时, 由于已将纳米碳化物与基体分离, 故无法观测纳米碳化物在基体中的析出位置及与基体晶格之间的原子排列取向关系.

2.3 无损电解

为提高对纳米碳化物的观察效果, 在无损电解提取纳米碳化物后, 对其进行选择性分离, 将MC及M3C型碳化物分离开来进行透射电子显微镜表征、化学相分析及X射线小角散射.

1) 形貌特征. MC型纳米碳化物的透射电镜明场像、电子衍射谱及EDS能谱如图 5所示.从图 5中可观察到直径可达180 nm的单颗粒大尺寸MC析出物, 与萃取复型样品类似, 其形状亦基本呈四边形结构.二者对比可说明, 萃取复型和无损电解法不会影响纳米碳化物形貌特征.

相比于萃取复型方法, 通过无损电解方法可观察到针状和片状2种形态的M3C型析出物.针状M3C型纳米碳化物的透射电镜明场像、电子衍射谱及EDS能谱如图 6所示.片状M3C型纳米碳化物的透射电镜明场像、电子衍射谱及EDS能谱如图 7所示.本质而言, 片状M3C型纳米碳化物旋转90 °观察即可得到针状M3C型纳米碳化物, 故二者形态差异主要取决于观察角度.

2) 物相特征.由于无损电解方法提取的MC及M3C型纳米碳化物已被选择性分离, 故可分别针对二者开展化学相分析(包括XRD, 相类型鉴定及结构分析), 结果汇总于表 3. Ti微合金钢中纳米碳化物主要为M3C类型的(Fe0.986Mn0.014)3C, 其在钢中的质量分数达到了1.411 3 %; 而M (C, N) 类型的Ti (C0.672N0.328) 在钢中的质量分数仅为0.031 3 %.在文章采用的轧制工艺条件下, 前者是后者的45倍.正如前文所述, 由于MC型纳米碳化物的质量分数远低于M3C型纳米碳化物, 故通过直接减薄对其进行透射电镜分析需花费较大精力.因此, 为提高对MC型纳米碳化物的观察效果, 可采用萃取复型和无损电解等方法.

表 3 M3C及MC类纳米碳化物占钢的质量分数Table 3. Mass fraction of M3C and MC precipitates相类别 相结构 相占钢的质量分数/% 点阵常数/nm 晶系 MC Ti (C0.609Na391) 0.031 3 a0=0.429~0.430 面心立方 M3C (Fe0.986Mn0.014)3C 1.411 3 a0=0.448 3-0.451 0

b0=0.503 3~0.5080

c0=0.673 7-0.673 0正交 3) 粒度分布特征.采用X射线小角散射分别考察MC和M3C型纳米碳化物的粒度分布特征, 检测结果如图 8所示.由图 8可知, MC和M3C型纳米碳化物的平均粒度分别为102.30 nm和67.90 nm.整体而言, M3C型纳米碳化物粒度小于MC型纳米碳化物粒度.值得注意的是, 在文章采用的轧制工艺条件下, MC型纳米碳化物粒度分布呈现小尺寸颗粒和大尺寸颗粒较多, 而中间段尺寸颗粒较少的分布特征; M3C型纳米碳化物粒度分布呈现中间段尺寸颗粒较为集中的分布特征.

2.4 纳米碳化物分析方法的比较

综合上述分析可知, 直接减薄、萃取复型以及无损电解等方法均可用来分析微合金钢中纳米析出物, 但三者各有特色, 三者比较汇总于表 4.

表 4 微合金钢中纳米碳化物分析方法的比较Table 4. Comparison of different detection method of nano-carbide precipitates in microalloyed steel类别 直接减薄 萃取复型 无损电解 制样 简单 较为简单 复 与基体取向关系 保留 丢失 丢失 观察低质量分数纳米碳化物 不易 容易 容易 观察纳米碳化物区间 某一平面 平 某一尺寸体 可获纳米碳化物信息 形貌 形貌 物粒度分布 对于直接减薄而言, 其优势为保留了纳米碳化物与基体晶格之间的原子排列取向关系, 且制样过程简单; 但由于基体的干扰, 观察质量分数较低的纳米碳化物时需花费较大周期, 例如文中未观察到MC型纳米碳化物.此外, 其仅能观察某一平面的纳米碳化物特征, 结果具有一定偶然性.同时, 由于样品具有磁性, 存在损伤透射电子显微镜的可能.

对于萃取复型而言, 由于其消除了基体的干扰, 可清晰观察到质量分数较低的纳米碳化物, 并完全保留了纳米碳化物的形貌特征; 但却丢失了纳米碳化物与基体晶格之间的原子排列取向关系, 且同样仅能观察某一平面的纳米碳化物特征.同时, 相比于直接减薄, 萃取复型样品制备过程略微复杂.

对于无损电解而言, 与萃取复型类似, 其亦将纳米碳化物与基体分离, 但其分离的纳米碳化物并非属于某一平面, 而是属于某一尺寸立方体, 故更能完整代表纳米碳化物的形貌特征, 例如文中观察到了呈针状和片状的M3C型纳米碳化物.此外, 由于已将MC与M3C型纳米碳化物选择性分离, 故可分别对二者进行化学相分析和X射线小角散射, 进而明确二者的物相组成及粒度分布特征, 所获得实验结果更为全面.但是, 如同萃取复型, 该方法亦丢失了纳米碳化物与基体晶格之间的原子排列取向关系, 且制样过程远复杂于萃取复型.

综合而言, 3种微合金钢中纳米碳化物的分析方法各有优势, 在实际操作中, 应根据三者适用范围和检测需求进行合理选择, 以获得最佳检测效果.

3 结论

1) 将钢样直接减薄制备透射电子显微镜样品观察纳米碳化物, 制样过程简单, 可发现其大部分聚集于位错及晶界附近, 产生钉扎效应强化钢铁韧性; 但是, 由于基体的干扰, 在该平面视场范围内, 未发现质量分数较少的MC型纳米碳化物, 观察结果具有一定偶然性.

2) 萃取复型纳米碳化物进行观测, 制样过程较为简单, 并可较为容易观测到MC型纳米碳化物的形貌特征; 同时, 由于碳膜强度及碳化物与基体结合强度等因素, 萃取复型样品中M3C型纳米碳化物的数量优势并不明显; 此外, 与直接减薄样品类似, 对某一平面纳米碳化物观测具有一定偶然性.

3) 无损电解提取纳米碳化物, 并对其进行选择性分离可分别获得MC和M3C型纳米碳化物, 该方法制样过程极为复杂; 同时, 由于纳米碳化物取自某一尺寸立方体, 故纳米碳化物检测结果具有可重复性; 此外, 结合化学相分析和X射线小角散射, 可进一步获得纳米碳化物的物相组成和粒度分布特征, 检测结果全面.

-

表 1 2000-2016年政策效应值计算结果

Table 1 Calculation results of policy effect values from 2000 to 2016

表 2 2007-2018离子型稀土精矿产量实际值与预测值

Table 2 Actual and predicted output of ion-adsorption rare earth mineral products from 2007 to 2018

表 3 2007-2018混合型稀土精矿产量实际值与预测值

Table 3 Actual and predicted output of mixed rare earth mineral products from 2007 to 2018

表 4 2007-2018氟碳铈精矿产量实际值与预测值

Table 4 Actual and predicted output of fluorocarbon antimony mineral products from 2007 to 2018

-

[1] BARTEKOVA E, KEMP R. National strategies for securing a stable supply of rare earths in different world regions[J]. Resources Policy, 2016(49): 153-164. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420716301003

[2] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 中国的稀土状况和政策[EB/OL]. [2012-06-20]. http://www.gov.cn/zhengce/2012-06/20/content_2618561.html. [3] 邱南平, 徐海申, 李颖, 等. 中国稀土政策的变迁及对稀土产业的影响[J]. 中国国土资源经济, 2014(10): 41-44. doi: 10.3969/j.issn.1672-6995.2014.10.011 [4] 杜凤莲, 王媛, 鲁洋. 中国稀土出口管制政策的理论分析与现实观察[J]. 稀土, 2014, 35(2): 112-118. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XTZZ201402027.htm [5] SHEN L, WU N, ZHONG SH, et al. Overview on China's rare earth industry restructuring and regulation reforms[J]. Journal of Resources and Ecology, 2017, 8(3): 213-222. doi: 10.5814/j.issn.1674-764x.2017.03.001

[6] MANCHERI N A. World trade in rare earths, Chinese export restrictions, and implications[J]. Resources Policy, 2015(46): 262-271. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0301420715001002

[7] 马乃云, 陶慧勇. 提升我国稀土产业出口定价权的财税政策分析[J]. 中国软科学, 2014, 29(12): 179-186. doi: 10.3969/j.issn.1002-9753.2014.12.017 [8] 宋文飞, 李国平, 韩先锋. 稀土定价权缺失、理论机制及制度解释[J]. 中国工业经济, 2011(10): 46-55. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GGYY201110006.htm [9] 周代数, 李小芬, 王胜光. 国际定价权视角下的中国稀土产业发展研究[J]. 工业技术经济, 2011(2): 73-77. doi: 10.3969/j.issn.1004-910X.2011.02.011 [10] 吴志军. 我国稀土产业政策的反思与研讨[J]. 当代财经, 2012(4): 90-100. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DDCJ201204011.htm [11] 倪平鹏, 蒙运兵, 杨斌. 我国稀土资源开采利用现状及保护性开发战略[J]. 宏观经济研究, 2010(10): 13-20. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JJGA201010004.htm [12] 程建忠, 车丽萍. 中国稀土资源开采现状及发展趋势[J]. 稀土, 2010(2): 65-69. doi: 10.3969/j.issn.1004-0277.2010.02.015 [13] 蔡晓凤, 赖丹. 基于资源禀赋差异的稀土资源税改革效应及方向研究[J]. 有色金属科学与工程, 2019, 10(2): 116-122. http://ysjskx.paperopen.com/oa/DArticle.aspx?type=view&id=201902017 [14] 何欢浪, 陈琳. 纵向关联市场、资源税改革和中国稀土出口--对资源从量税和从价税实施效果的评估[J]. 财经研究, 2017, 43(7): 95-106. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CJYJ201707008.htm [15] 王玉珍. 我国稀土产业政策效果实证研究[J]. 宏观经济研究, 2015(2): 39-49. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JJGA201502006.htm [16] 高艺, 廖秋敏. 排污费改变了中国稀土出口吗?——来自微观企业的证据[J]. 有色金属科学与工程, 2019, 10(6): 97-106. http://ysjskx.paperopen.com/oa/DArticle.aspx?type=view&id=201906016 [17] 许庆庆. 我国稀土产业的资源环境政策仿真: 基于系统动力学的研究[D]. 北京: 中国地质大学, 2016. [18] 国务院. 国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知[EB/OL]. [2005-09-23]. http://www.gov.cn/zwgk/2005-09/23/content_69361.htm. [19] 工信部. 稀土指令性生产计划管理暂行办法[EB/OL]. [2012-06-28]. http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757017/c3758771/content.html. [20] 张荣馨. 中央政府推进义务教育财政公平的政策影响研究[J]. 清华大学教育研究, 2020, 41(1): 44-54. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QHDJ202001008.htm [21] 陆敏, 李岩岩. 基于GM (1, 1)模型的我国若干节能减排政策评价研究[J]. 生态经济, 2014, 30(9): 45-49. doi: 10.3969/j.issn.1671-4407.2014.09.010 [22] 袁显平, 柯大钢. 事件研究方法及其在金融经济研究中的应用[J]. 统计研究, 2006(10): 31-35. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TJYJ200610006.htm -

期刊类型引用(1)

1. 戎宇航,朱翔鹰,陈军修,吴长军,涂浩,王建华,苏旭平. Ti-Al-Fe-O熔体中氧化铝析出行为的研究. 有色金属科学与工程. 2024(01): 34-42 .  本站查看

本站查看

其他类型引用(1)

下载:

下载: