The Repairing of Bearing Cover and Chock of Hoisting Drum of WK-4 Type Shovel

-

Abstract: The repairing wearing method of cover and shovel of hoisting drum of WK-4 type shovel is introduced.

-

Keywords:

- bearing cover /

- bearing chock /

- wearing /

- repairing

-

0 前言

我国的锰贮量占世界各国之首,锰无毒,价格合适且污染少,对环境友好,应用Li-Mn-O材料可大大降低电池成本。LiMn2O4作为未来锂离子电池正极材料,一直受到人们研究的青睐[1]。LiMn2O4为Fd3m空间群,理论容量为148mAh/g,实际容量可达120~130mAh/g。具有三维隧道结构,锂离子可以可逆地从尖晶石晶格中脱嵌,不会引起结构的塌陷[2]。从市场的角度来看,尖晶石LiMn2O4在循环过程和高温状况下,其容量和循环性能衰减是制约它进一步市场化的主要因素。

1 LiMn2O4的衰减机理与表面结构破坏因素

LiMn2O4容量衰减与表面结构破坏因素[3]主要是:电解液分解造成锰的溶解与氧的缺陷及其造成高温下材料结构变化、Jahn-Teller崎变等。

1.1 电解液的影响[3]

电解液中主要的锂盐是LiClO4、LiBF4、LiPF6和LiBoB(lithium bisoxalatoborate)[4],溶剂多是有机碳酸酯(PC、EC、DEC或它们的混合液等)。在充放电过程中,这些溶剂会发生分解反应。其分解产物或是成膜使电池极化增大,或是加速Mn的溶解,导致电池的容量损失。电解液分解的诱因很多,主要有水分及HF等有害杂质、电压、温度、充放电状态、集流体及导电剂等。高压和高温易使电解质氧化分解,尤其是过充和高温时LiMn2O4的容量衰减更快[5]。电解液分解产生的H+加速了Mn的溶解,同时形成的不溶性产物如Li2CO3和LiF等)会堵塞电极孔道,增大电池内阻。此外,电解液分解后浓度增大,会使Li+扩散困难,所有这些都会使电池的性能恶化。K.Amine[4]等米用LiBoB(lithium bisoxalatoborate)为电解质中的锂盐,电解液为0.7mol/L LiBoB/EC:PC:DMC(1:1:3),克服了由于F元素带来的HF,在55℃下贮藏28d后,测试表明并没有出现Mn的溶解,而且其它性能稳定。文献[6]从电解液组成和材料的微观结构对电极宏观电化学性能的影响入手,分析各种电解液溶剂组分对正极材料的影响。

1.2 Mn的溶解

引起高温Mn溶解[7]的原因包括以下3点:①在酸的作用下直接溶解。高温高电位下电解液的氧化分解可以产生HF。②LiMn2O4中含有的Mn3+发生歧化反应引起的溶解。③储藏温度,尖晶石的比表面积,以及Mn在尖晶石LiMn2O4中的价态等因素都会引起Mn的溶解。

文献[8]采用恒流充放电方法测量了温度升高导致LiMn2O4正极容量衰减的情况,当温度上升到50℃时,LiMn2O4中阳离子混乱度增大形成无序尖晶石结构,锰离子的溶解度迅速增加。

1.3 氧的缺陷

锰的价态和氧的含量紧密相关,氧的缺陷就会造成锰的平均价态下降,使得LiMn2O4电化学性能受到影响。氧的缺陷的原因主要来自两个方面[9]: ①高温时LiMn2O4对电解液有一定的催化作用,它可以引起电解液的催化氧化,其本身溶解失去氧; ②由于合成条件的影响造成合成的尖晶石中氧相对于标准化学计量数显现为不足。

1.4 高温下LiMn2O4结构的变化

随着温度的升高与循环次数的增加,虽然阴极仍保持其尖晶石结构,但其阳离子的位置混乱度加大。对于LiMn2O4来说,阳离子位置混乱度增大,意味着部分锂离子进入八面体16c位置,这必然使其脱嵌变得困难,一部分Mn离子占据四面体8a位置,不仅阻碍了Li+的嵌脱,也使Mn的溶解变得容易,从而导致了高温下的容量损失[8]。

1.5 Jahn-Teller畸变

LiMn2O4中Mn的电子组态为d4, 由于这些d电子不均匀占据着八面体场作用下分裂的d轨道上,导致氧八面体偏离球对称性。畸变为变形的八面体构型,即发生了所谓的Jahn-Te ller效应[10]。LiMn2O4的晶胞中Z轴伸长了15%,X和Y轴则收缩了6%。Jahn-Teller效应的产生一方面使原来的LiMn2O4立方晶系变成四方晶系,一部分锰离子进入四面体的8a位置,部分锂离子进入八面体的16c位置上,造成尖晶石中阳离子的位置混乱度加大,锂离子的嵌入-脱嵌也因此变得不可逆;另一方面使得c/a值增加了16%,导致晶体结构不稳定,表面产生裂缝,进而使电解液接触到的Mn3+增多,加速了Mn3+的歧化溶解[11]。

2 锰酸锂表面改性的研究与进展

表面修饰改性是目前研究中的热点。它是在电极表面包覆一层抗电解液侵蚀的物质,同时只允许Li+自由通过,而H+和电解质溶液不能穿透。这样可以减小材料的比表面积,减缓HF的腐蚀(电解液中的极少量水与电解质LiPF6反应生成HF,而HF与LiMn2O4反应会导致电极溶解),从而可以有效地抑制锰的溶解和电解质分解[12]。所选择的包裹物必须具备以下特性:①能与尖晶石颗粒良好的复合,保证少量的包裹物可在尖晶石表面形成一个均匀的包裹层。②具有较高的锂离子电导率。③必须能抵抗电池中4V正极材料的高氧化电势。④处理温度不能与尖晶石材料的稳定温度相冲突。

2.1 LiCoO2包覆LiMn2O4

LiCoO2与电解液有良好的相容性,不会发生相变引起容量的衰减。通过包覆LiCoO2保持甚至提高LiMn2O4材料的比容量,弥补由于掺杂带来的比容量的降低。同时,利用LiCoO2包覆在LiMn2O4的表面来隔离LiMn2O4和电解液的直接接触,减少LiMn2O4和电解液的接触面积,改善LiMn2O4材料和电解液的相容性[13]。

陈敬波[14]等用LiCoO2对LiMn2O4进行包覆,分析不同的钴包覆量、锻烧温度、锻烧时间对材料循环性能的影响,发现在700℃锻烧24h钴的包覆量为4.74%时,材料性能最好; 包覆后在常温和高温环境下的循环性能都有显著的改善;其中放电比能量达到125mAh/g以上,10次循环后也只有5~10mAh/g的衰减。张仁刚[15]等发现经表面包覆LiCoO2于700℃焙烧10h所得的LiMn2O4尖晶石材料,具有更稳定的尖晶石结构,晶粒的表层富含Co3+,晶粒中Co3+的含量从表层到内部由高到低呈梯度变化,相应的晶格收缩则从大到小递变;电化学性能测试表明,包覆后的首次放电比能量为114mAh/g,经过100次循环以后,放电容量还能保持在90mAh/g左右; 而未包覆的同样经历100次充放循环,放电容量还达不到80mAh/g; 以该结构的尖晶石材料作锂离子电池的正极,虽其初始容量有所降低,但可有效地抑制Mn3+在电解质中的溶解。又因为Co3+的掺入取代了晶格中Mn3+的位置,这不仅抑制了Jahn-Teller效应的影响,而且也减少了Mn3+的歧化反应,使得在充放电过程中正极的稳定性有较大的提高,因而改善了锂离子电池的可逆循环性能。

2.2 锂硼氧化物玻璃包覆LiMn2O4

55℃Li-LiMn2O4电池的贮存性能有一定的改进。目前LiBO2的包覆采用熔融包覆法,把LiMn2O4粉末放在含硼酸(HBO3)的乙醇溶液中浸泡一段时间,然后在800℃下加热即可用锂硼氧化物将LiMn2O4包覆起来。但会出现很大一部分LiMn2O4表面包覆不上LiBO2的情况,要想将LiMn2O4包覆均匀就必须开发新的包覆工艺。文献[16]采用锂硼氧化物玻璃(LBO)包覆LiMn2O4比较均匀,用LBO作为包覆材料主要有以下优点:对尖晶石有良好的润湿作用,二者可以紧密结合在一起; 具有比LiMn2O4较高的离子导电率;具有高电压下耐氧化的优良稳定性。但是在高温条件下LBO容易和LiMn2O4作用形成固熔体,使得经LBO修饰过的LiMn2O4正极在高温条件下的循环性能较差。

2.3 乙酰丙硐包覆LiMn2O4

在室温下将粉末状的尖晶石和乙酰丙酮[17]混合均匀后放置几个小时,然后放在100℃下干燥,最后再放在马弗炉里在800℃加热一段时间即可。LiMn2O4经乙酰丙酮包覆后做成电池,贮存21d后在55℃条件下放电容量只有18%~22%的衰减,和同等条件下没有经过处理时有45%的容量衰减相比,循环性能有了很大的改善。出现这种效果的主要原因为:LiMn2O4中没有完全与氧离子配位的锰离子可以作为活性中心,这些活性中心可以催化电解液的氧化分解,同时造成LiMn2O4本身的溶解。但用乙酰丙酮包覆后,乙酰丙酮会与这些锰离子配位,使得这些锰离子不再裸露在电解液中,从而可以除去这些活性中心,减少电解液的氧化分解及Mn的溶解。另外在发生配位的同时,乙酰丙酮还可以溶解一些尖晶石表面的锰离子而形成Li2MnO3, 由于其中的锰离子全部以+4价态存在,它能抵抗酸的侵蚀,从而可以进一步抑制Mn的溶解。

2.4 碳酸盐包覆LiMn2O4

在HF作用下LiMn2O4正极溶解产生的锰离子会沉积在锂碳负极/电解质界面(SE1)上,使得SEI的稳定性降低,增加了HF和锂碳负极作用的机会,造成负极上可循环的锂数目减少,引起电池容量衰减。所以,用碳酸盐包覆可以减少由于HF和锂碳负极作用引起的负极上可循环锂减少所造成的容量衰减。碳酸盐Li2CO3、LiNO3、Na2CO3、K2CO3等就是首选的包覆材料。Zhaoyong CHEN [18]等用无机盐(Li2CO3,LiNO3)对LiMn2O3.95F0.05进行表面包覆:重量为10%的Li2CO3或LiNO3与LiMn2O3.95F0.05混合,用乙醇作分散剂,球磨6h;混合物在红外线灯光下干燥蒸发乙醇,最后在260℃下锻烧6h。然后进行充放电循环测试,包覆过Li2CO3与LiNO3的材料放电容量为110mAh/g和93mAh/g。当温度在50℃时,两种材料都有好的充放电性能,特别是LiNO3包覆的材料在循环130次后,还保持着总容量的80%。

2.5 化学镀镍包覆

许名飞[19]等采用固相多段烧成LiMn2O4,中间取出研磨两次,烧成温度为750℃; 用化学镀镍包覆方法对尖晶石LiMn2O4进行了表面改性:一方面可以阻止锰与电解液直接接触,减少锰的溶解,另一方面可减小电解液与尖晶石LiMn2O4的接触电阻,增强非金属粉末的导电性能,从而有利于锂离子的扩散。在尖晶石锂锰氧的表面包覆一层金属,经电化学性能测试表明,未包覆的首次充电比容量为128.1mAh/g,放电比容量为123.2 mAh/g; 包覆后的首次充电比容量为117.6mAh/g, 放电比容量为113.2 mAh/g; 但经过30个循环后,未包覆的材料放电比容量下降25.9%,而包覆的材料比容量只下降了4.0%;高温循环下未包覆的衰减尤为严重达45.0%。因而化学镀镍包覆方法能增强尖晶石锂锰氧的高温循环性能。从而提高尖石锂锰氧的高温循环性能。

2.6 金属氧化物

金属氧化物包覆LiMn2O4之后,可以在LiMn2O4的表面形成高浓度的金属原子层,降低了由于HF侵蚀而引起的晶体缺陷,减少Mn的溶解。其它金属氧化物如CoO、MgO、V2O5、ZrO2、TiO2等可用来作为LiMn2O4正极的包覆材料。此外,A1、Co等金属原子的掺人也可以使LiMn2O4中Mn的化合价升高,LiMn2O4的电化学性能得以改善。LiMn2O4在循环过程中的结晶度得以改善,结构变得更为稳定,初始容量有所提高,明显地改善LiMn2O4的电化学性能。

王志兴[20]等以非均匀成核方式对LiMn2O4进行包覆氧化铝的表面处理,在其表面包覆的Al(OH)3呈片状均匀地分布在颗粒表面,经过400℃燃烧,LiMn2O4仍保持尖晶石结构,但晶格常数略微减小。同未包覆的LiMn2O4比较,表面处理后其循环性能大幅度提高。电化学性能测试,未进行表面处理的LiMn2O4其首次放电容量为86.5mAh/g, 50次循环后其容量衰减26.3%;经过表面处理后,包覆量为1%、0.5%的首次放电容量分别为90.0 mAh/g、80.1 mAh/g,50次循环后,其容量分别降低7.0%、5.6%。氧化铝的含量由0.5%变为1%时,循环稳定性随氧化铝含量的增加而减小,但变化不大,而放电容量却显著降低,并且高倍率放电性能随氧化铝含量增加而略有降低。

3 结语

近年来,锂离子电池更是被各国视为朝阳产业而得到普遍的重视。LiMn2O4独有的优点,是最有希望成为未来锂离子电池正极材料的基材,但其在高温下与循环中容量衰减的问题,始终是一个阻碍它商品化的主要因素。目前,国内外都对LiMn2O4进行一系列的改性研究,对它进行表面修饰改性被人们寄予厚望。在不久的将来,其衰减问题会得到逐步解决,并推向市场。

-

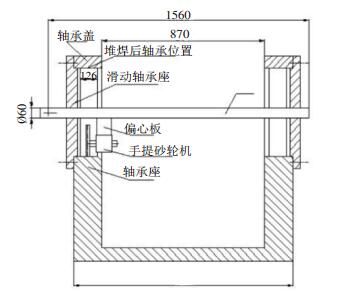

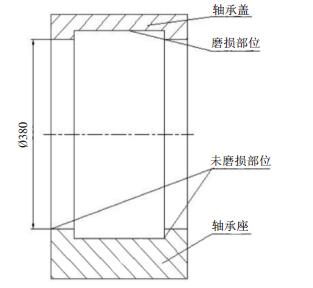

表 1 轴承座及轴承盖设计尺寸mm

表 2 现场测量轴承位置磨损情况 mm

下载:

下载: