The rare earth extraction and separation performance in P507-N235 system

-

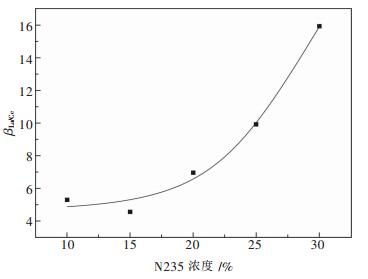

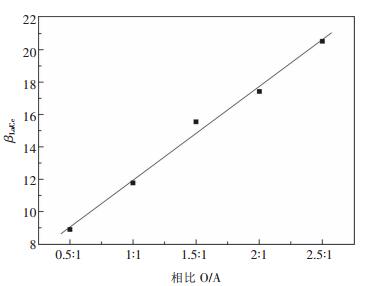

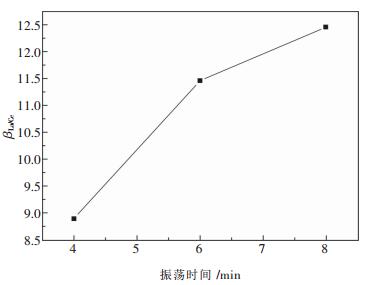

摘要: 研究了P507-N235无皂化萃取体系稀土分离系数的变化规律.实验结果表明,P507中加入N235可提高La/Ce分离系数,且分离系数随N235加入量的增加而提高;相比O/A越大,La/Ce分离系数越高;萃取混合时间应控制在8 min较为合适;对比实验发现,P507-N235体系稀土元素间分离系数普遍高于现有的P507体系.Abstract: This paper studies the changing rule of rare earth separation coefficient of unsaponifiable extraction in P507-N235 system. The results show that the separation coefficient of La/Ce improves by adding N235 to P507 and it increases with the adding amount of N235. The La/Ce coefficient increases with the adding comparable O/A. The appropriate mixing and extracting time should be controlled in 8 min. Comparison experiment results show that the separation coefficient of rare earth in P507-N235 system is generally higher than that of the P507 system.

-

Keywords:

- rare earth /

- P507 /

- N235 /

- separation coefficient /

- unsaponifiable

-

0 引言

我国幅员辽阔,地质环境多变,常年受到地质灾害侵袭[1]。泥石流灾害具有爆发频率高、发生区域广、不易监测及不确定性等特点,严重威胁着人民生命财产安全[2-3]。目前世界上对泥石流的研究已经具备了较为系统的理论和方法,例如泥石流的定义、判别、分类及性质、形成机制及影响因子、发生规模及频率、空间分布及范围、风险性及危害性、预测及预警等[4-10]。研究技术也越来越成熟,除了基础的资料收集、野外踏勘及室内定性评价外,还包括物理实验模型、数值模拟,GIS、RS、GPS技术及现代非线性理论的应用等[11-12]。

世界各国对泥石流的系统研究工作中, 有学者通过贝叶斯理论分析泥石流的风险性[13], 有科研人员建立了三维平台地质灾害评价系统对泥石流灾害进行分析[14], 也有研究者将支持向量机和BP神经网络应用于泥石流预测比较[15],还有研究人员提出了一种基于遗传算法优化BP神经网络的区域泥石流易发性评价模型[16]。

然而对于这些研究方法而言,无论是泥石流灾害历史数据的数量,还是对数据进行分析评判所采用的算法,都会影响最终的准确性。为了解决目前研究中泥石流灾害数据量不足、数据获取困难且预警准确率不高的问题,本文设计了用于泥石流灾害影响因子数据采集和灾害预警的泥石流灾害预警系统,并利用最优路径森林算法对所采集的数据进行分析评判,最终预测出泥石流灾害发生的概率。

1 系统总体结构

本系统中需要采集的信息包括:降雨量、土壤含水率、孔隙水压力、地声、次声、断线和流速,用到的相应传感器分别为:雨量传感器、土壤含水率传感器、孔隙水压力传感器、地声传感器、次声传感器、断线传感器和流速传感器。传感器将采集到的数据以近距离无线通信方式向现场预警单元传输,现场预警单元负责接收传感器数据并对数据进行分析,之后再经远距离无线通信方式向远程监控单元传输,最后由远程监控单元进行综合评判并对灾害做出预警提示。

本系统由数据采集单元、现场预警单元、通信单元、报警单元、远程监控单元和客户端组成,系统总体结构如图 1所示。

2 系统硬件平台

2.1 整体方案

泥石流灾害多级预警系统综合运用无线射频、GPRS远距离无线传输和多传感器融合等技术,将可能爆发泥石流的山区的影响因子信息逐级传送,现场预警单元和远程监控单元分级对泥石流灾害进行预警。

为了实现监测系统的设计和功能的扩展, 本文采用一体化的形式将所有传感器无线数据采集单元的通信接口集成在一起。无线数据采集单元由包括射频单元、电源单元、RS232通信单元、脉冲通信单元、最小系统单元、RS485通信单元和AD通信单元在内的多个模块共同构成。除了电源单元和最小系统单元外,现场预警单元的基本构成部分还包括GPRS单元、人机交互单元、无线射频单元和脉冲通信单元。

根据泥石流灾害监测预警系统的需求,将无线射频单元用于无线数据采集单元和现场预警单元之间的信息传输;将GPRS无线通信单元和人机交互单元用于现场预警单元;脉冲数据采集接口和RS485接口用于无线数据采集单元。考虑到MSP430F149芯片具有超低功耗、低电压和低成本等优点[17],本设计中将其用于无线数据采集单元。

现场预警单元采用STM32F103作为微处理器。现场预警单元和无线数据采集单元工作时所需电源均由充电控制器、锂电池和太阳能光伏板组成的电源单元提供。程序下载模式采用SWD方法。为实现可供现场工作人员操作的影响因子状态查询和参数设定等功能,现场预警单元采用TFT-LCD显示器作为人机交互单元。因SIM5310芯片具有性价比高、适用范围广等诸多优点[5],故远程监控单元和现场预警单元之间选择使用该芯片进行通信。考虑到AS32_TTL_100通信距离长和超低功耗的特点,现场预警单元和无线数据采集单元之间通过该芯片进行通信。泥石流灾害监测预警系统硬件框图如图 2所示。

2.2 传感器选型

该监测预警系统由多种传感器组成,需要进行监测采集的数据较多,且数据呈现分布不均匀、种类多样复杂的特点[18-20],所以在系统监测设计中,传感器的选型显得尤为重要。经分析监测预警系统所需数据的精度,结合市场上多种传感器信息,本部分完成传感器的选型工作,其使用的主要传感器及参数如表 1所列。

表 1 传感器选型及参数Table 1. Sensor selection and parameters

2.3 监测单元

由于造成泥石流灾害的各影响因子信息具有种类不一、量纲各异以及数据不平衡等特点,因此将多种不同类型的传感器引入到泥石流灾害预警系统的设计当中。系统中数据收集工作由各无线传感器采集单元完成,各传感器都有相应的监控分机,监控分机能够控制传感器、获取传感器的数据信息以及通过无线射频单元发送数据。系统中所有的传感器构成分布式无线传感器自组网,该网络结构简单,维护和维修工作也较为便捷。分布式无线传感器自组网设计的核心是电源供电单元,该模块是泥石流灾害预警系统安全稳定工作的可靠保障,但是由于本系统的应用场所多为沟壑纵横、环境恶劣的山区,设备安装不便且供电困难,因此本设计采用太阳能结合蓄电池的方式为系统供电。日间,太阳能板将太阳能转为电能以保障系统运行,同时为蓄电池充电。夜间,在没有太阳能的情况下,系统依靠蓄电池维持其正常工作。图 3所示为电源供电原理图。

3 预警算法

本系统的关键是要保证泥石流灾害预警的准确性和实时性。因此,此处将最优路径森林[21](OPF)算法引入本系统对泥石流灾害发生概率进行预测。

最优路径森林算法的实现包括2个过程:训练过程和分类过程,该方法类属于有监督分类,是一种基于最优路径的分类方法。在训练阶段,竞争过程从原型计算开始,找到属于不同标签的类边界的元素。为此,首先构建完全图(如图 4(a)所示),然后在原始图上计算最小生成树(MST),再将具有不同标签的连接元素标记为原型。图 4(b)显示了带有界限原型的MST。之后,就可以开始原型之间的竞争过程,用以构建最优路径森林,如图 4(c)所示。通过从验证集(图 4(d)中的蓝色三角形)中取样并将其连接到所有训练样本来进行分类。计算到达所有训练节点的距离并用于加权弧。最后,每个训练节点通过为测试样本提供路径成本函数从而计算出路径成本(沿路径的最大弧长),并且提供最小路径成本的训练节点将征服所有的测试样本,该过程如图 4(e)所示。

训练过程中,将总的样本集合Z分为训练集Z1和验证集Z2,用Z1进行分类器的训练。假设Z1的样本数为N,其中每个样本ai具有M个属性,分别为ai1,ai2,…,aiM。首先构建由N个样本组成的完全图A,完全图的每一个节点都是训练集Z1的一个样本,对于完全图中的所有节点,两两之间都由弧进行连接,弧的权值aiM通过节点间的Euclid距离来表示(也可用其它距离表示,如Canberra距离等)。

(1) 首先根据完全图A生成最小生成树MST,接着在所生成的MST中,需要求解2个不同类节点间的连接弧,这2个不同类别的节点就是OPF中树的根节点(由于不同类别节点间的连接弧可能不止一个,因此同类别树的根节点可能也有多个)。路径为多个节点构成的节点序列π= < s1,s2,…,sk > ,其中(si,si+1)∈A且1≤i≤k-1。像π=(s1)这样只拥有一个节点的路径,将其定义为简单路径。为每条路径π指定一个成本函数f,则存在成本f(π)与该路径对应。路径π为最优路径的充分必要条件为:对于和该路径拥有共同终点sk的其它任一路径

(2)

(3) 位于路径π上的全体两两相邻的节点之间的最大距离用fmax(π)表示,其中路径π为非平凡路径。全部路径中拥有相同终点且成本最小的路径称为最优路径。最优路径森林OPF算法的目标即为寻求根节点的集合S到训练集Z1的每个节点的最优路径以构建最优路径森林,与此同时能够求出每一个节点的最优路径成本C(t)、位于最优路径上的前驱节点s=Pre(t)和该节点类别L(R(s))(R(s)为s所在的最优路径树的根节点)。

以下为求取节点t的类别的步骤:首先求出节点s、t之间距离d(s,t)的最大值;接着求得位于最优路径上的节点t的前驱节点s的成本C(s);然后以上述二者的最大值作为节点t的成本C(t);再接下来求解其前驱节点最优路径上的根节点的类别L(R(s));最后L(R(s))的类别就是节点t的类别。

分类过程中,首先在验证集Z2中任取一个元素t(即对于∀t∈Z2),计算节点t到训练集Z1中所有元素的距离。然后考虑连接训练集Z1中所有节点路径的成本,找到使得节点t的成本最小的路径,则该路径就是最优路径P*(t),t的成本就是最优路径中节点t的成本,节点t同该最优路径的根节点具有相同的类别,即L(t)=λ(R(t))。

其中C(t)=min{max{C(s),d(s,t)} },∀s∈Z1。

4 实例研究

完成泥石流灾害监测预警系统设计后,将本系统用于陕西省山阳县境内泥石流灾害多发区,对泥石流灾害影响因子进行收集,部分传感器采集的样本数据如表 2所列。同时结合地形地貌因素,最终选取出6个主要影响因子对泥石流发生概率进行预测,通过对多地区泥石流灾害相关参数变化的研究并参考相关文献[8, 22-24],总结出各影响因子与泥石流发生概率的关系及表征意义,如表 3所列[8]。

表 2 部分样本数据Table 2. Part of the sample data 表 3 影响因子表征意义及分级Table 3. Significance and classification of influence factors

表 3 影响因子表征意义及分级Table 3. Significance and classification of influence factors

从所有数据中按时间序列选取2 000组数据作为数据集,将其中1 800组作为训练样本;剩余200组作为验证样本,将数据做归一化处理后,利用最优路径森林算法对预警准确率和训练时间进行验证,并将最优路径森林算法的预测结果分别与常用的遗传算法优化BP神经网络、逻辑回归和支持向量机进行了对比,结果如表 4所列。

表 4 4种模型验证样本预测结果Table 4. Forecast results of four models

从表 4结果可以看出,实验结果中最优路径森林算法的预测结果与实际结果相比更接近于实际值,而遗传算法优化BP神经网络、逻辑回归和支持向量机的预测结果与实际结果相差较大。

除预测结果以外,通过准确率和训练时间对4种模型的性能进行比较,结果如表 5所列。

表 5 4种模型准确率和训练时间对比Table 5. Comparison of accuracy and training time

表 5数据表明,相较于遗传算法优化BP神经网络、逻辑回归和支持向量机,最优路径森林具有较高的准确率和较快的训练时间。

此外,同时通过准确率,精确度、误报率和漏报率4个指标,对该系统的预测效果进行定量分析,结果如表 6所列。

表 6 分析结果对比Table 6. Comparison of analysis results

通过与GA_BP模型、Logistic模型和SVM模型进行对比,表 6结果显示最优路径森林的准确率和精确度较高,而误报率和漏报率较低。以上结果表明在泥石流发生过程中采用监测预警系统对泥石流灾害影响因子进行采集,并在系统中引入适当的算法就可以对泥石流灾害发生的概率进行预测,进而对发生概率较大的灾害及时做出预警。

5 结论

从泥石流灾害防治的目的出发,通过对泥石流灾害研究方法的分析,从总体结构、整体方案以及软件设计3方面设计了一套集监测、采集、分析、评价等功能于一体的泥石流灾害监测预警系统。将该系统应用于实际工程案例中,结果表明本系统既能够对泥石流灾害影响因子进行实时监测,还能够对所监测到的数据进行分析,并根据分析结果自行对泥石流灾害进行预警,将本系统用于泥石流灾害防治是可行的,为现阶段的泥石流灾害研究提供了一种新的手段。

-

表 1 各类萃取体系La/Ce分离系数对比

表 2 槽样测分离系数实验结果/%

-

[1] 杨新华, 张选旭, 刘南昌.稀土分离过程废水综合利用[C]//2008(太原)首届中西部十二省市自治区有色金属工业发展论坛论, 太原:山西有色金属学会, 2008:317-320. [2] 韩建设, 刘建华, 叶祥, 等.南方稀土水冶含氨废水综合回收工艺探讨[J].稀土, 2008, 29(6):69-75. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XTZZ200806018.htm [3] 刘文民.稀土冶炼分离中氨氮废水处理调研报告[R].呼和浩特:内蒙古大学, 2009 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10126-2009235424.htm [4] 方中心.浅议稀土生产废水的治理[C]//2008(太原)首届中西部十二省市自治区有色金属工业发展论坛论, 太原:山西有色金属学会, 2008:249-250. [5] GB 26451-2011.稀土工业污染物排放标准2011[S]. [6] 邓佐国, 徐廷华, 胡健康, 等.关于模糊联动萃取技术的几点思考[J].有色金属科学与工程, 2012, 3(1):10-12. http://ysjskx.paperopen.com/oa/DArticle.aspx?type=view&id=201201003 [7] 黄小卫, 李建宁, 彭新林, 等.一种非皂化有机萃取剂萃取分离稀土元素的工艺:中国, CN1730680A[P], 2006-02-08. [8] 黄小卫, 李建宁, 彭新林, 等.一种非皂化磷类混合萃取剂萃取分离稀土元素的工艺:中国, CN1804063A[P], 2006-07-19. [9] 黄小卫, 李红卫, 龙志奇, 等.一种非皂化有机相萃取稀土全分离工艺:中国, CN1824814A[P], 2006-08-30. [10] 黄小卫, 李红卫, 龙志奇, 等.一种高浓度稀土溶液非皂化萃取全分离工艺:中国, CN1880489A[P], 2006-12-30. [11] 龙志奇, 黄小卫, 彭新林, 等.一种非皂化体系萃取分离稀土元素的工艺:中国, CN101050488A[P], 2007-10-10. [12] 杨文浩, 张尚虎, 廖春生, 等.非皂化转型预纯化和联动萃取结合分离出单一稀土的方法:中国, CN102443699A[P], 2012-05-09. [13] 杨文浩, 张尚虎, 廖春生, 等.无皂化萃取分离硫酸稀土的方法:中国, CN102417983A[P], 2012-04-18. [14] 吴声, 廖春生, 贾江涛, 等.离子型稀土矿非皂化预分组萃取分离方法:中国, CN1986849A[P], 2007-06-27. [15] 黄建荣.一种无皂化萃取分离稀土的方法:中国, CN101709392A[P], 2010-05-19. [16] 杨幼明, 聂华平, 叶信宇, 等.一种无皂化稀土萃取分离工艺:中国, CN102766766A[P], 2012-11-07. [17] 邓声华. P507-N235体系稀土无皂化萃取分离关键技术研究[D]赣州:江西理工大学, 2012. [18] 胡启阳.等效分离系数及多组分稀土串级萃取分离工艺设计[J].稀有金属与硬质合金, 1997, 131:1-4. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XYJY199704000.htm [19] 黄桂文, 曾晓荣, 梁兵, 等. La、Ce、Pr、Nd四组分串级萃取Ce/Pr分离系数的研究及其在工艺设计中的应用[J].稀土, 2001, 22(2):22-25. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XTZZ200102006.htm -

期刊类型引用(9)

1. 严婷. 泥石流灾害预警研究——以四川省阿坝县为例. 农业灾害研究. 2024(04): 308-310 .  百度学术

百度学术

2. 王小东,郝张红,韩彬彬,冯鑫锐. 基于云平台的泥石流监测预警系统设计. 数字技术与应用. 2023(10): 205-207 .  百度学术

百度学术

3. 徐根祺,曹宁,周璇,谢国坤,董三锋,刘浩. 一种以神经网络为支撑的地下水位预测方法. 微处理机. 2022(01): 61-64 .  百度学术

百度学术

4. 杨宗仁,杨凯,王健. 基于AAFSA-LSTM的大坝变形预测模型. 水利与建筑工程学报. 2022(01): 98-102+176 .  百度学术

百度学术

5. 姚怡,王晓敏. 基于PCA-ERBF-SVM的边坡稳定性分析模型. 灾害学. 2022(03): 43-50 .  百度学术

百度学术

6. 王国桥,赵乐萌,李尧远. 基于模糊集定性比较分析的灾害公共预警效率分析. 灾害学. 2022(04): 123-128+142 .  百度学术

百度学术

7. 方鑫,陈晓清,陈剑刚,赵万玉. 泥石流防治工程混凝土材料的抗冲磨性能. 水土保持通报. 2021(04): 113-120 .  百度学术

百度学术

8. 王颖,李新森,付钰涵,王素伟,王志一,余洋. 北京山区泥石流灾害预警模型及应用效果. 国土资源信息化. 2021(05): 58-62+42 .  百度学术

百度学术

9. 徐根祺,曹宁,任小文,孙敏,郑黎明,毛曼琳. 基于STM32F103的泥石流灾害预警系统设计. 微处理机. 2021(05): 57-60 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

下载:

下载: